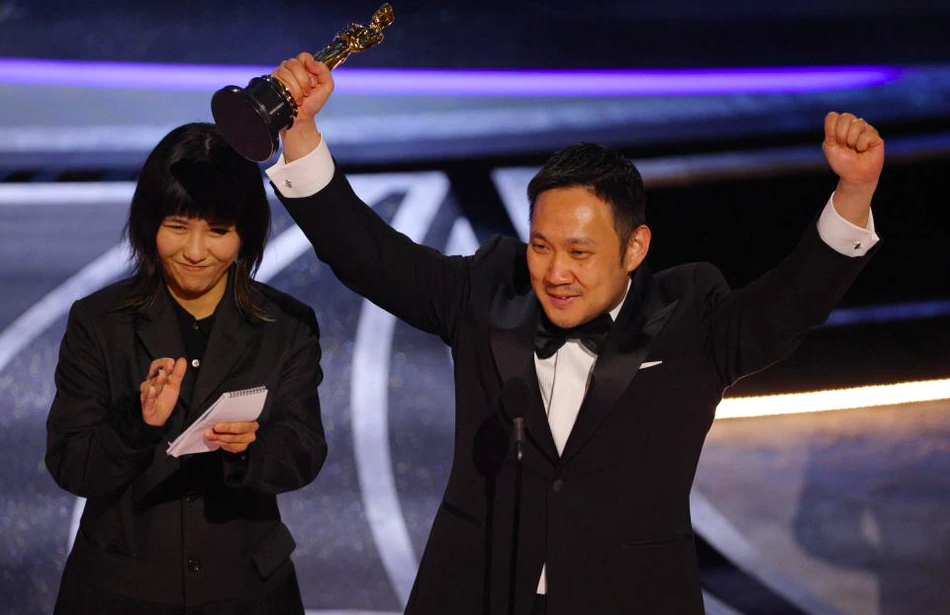

图源:路透社 /Brian

第94届奥斯卡颁奖典礼落下帷幕。

尽管因为种种原因,人们对奥斯卡的关注度早已不如从前,今年甚至可以称作是一届“无热点”的奥斯卡,但它依然是世界电影界颇有分量、且无可替代的一个奖项。

由日本青年导演滨口龙介执导的《驾驶我的车》,几乎没有悬念地斩获了今年奥斯卡的最佳国际影片。

作为奥斯卡关键奖项中的唯一一部东亚电影,电影文本又来自我们熟悉的村上春树和契诃夫,《驾驶我的车》还是在中国影迷间引起了不少讨论。

《驾驶我的车》无疑是一部“难啃”的电影。冗长而缓慢的节奏,戏叠戏,爱与死的辩证法......在这场长达三小时的沉闷呓语中,除了那架艳红的萨博轿车,滨口龙介还留下了什么?

01.

村上春树的萨博

即使是在故事发生的、历来崇尚整洁有序的日本社会,《驾驶我的车》里面那辆红色的萨博也干净得过于显眼。

烤漆鲜艳,窗明几净,性能良好,连车身的金属条都明亮得近似于挑衅。这恰恰是视觉呈现的独到功能:无需任何言语提示,我们作为观看者也能轻易识别这其中的异常。这辆车保养得过于细致,以至于它像是静水流深的日常生活中的一根突刺——“等着吧,有事儿要发生。”

果然,优雅、体面的艺术家丈夫,一次无意中返家,撞见妻子在客厅与年轻的男演员颠鸾倒凤。面对这样羞辱而让人愤怒的创伤景象,他默默退身,关门、下楼、点火、开车。此后仍然是静水流深,直至妻子突发疾病,猝死家中。

用电影划破体面生活的皮相,揭开不堪的伤痕与脓疮,这已经不算什么新鲜的套路。就像骨灰级恐怖片爱好者对血浆飞溅、各路猛鬼出笼会油然生出近乎苛刻的挑剔,文艺青年们在观看《驾驶我的车》的前半个小时里或许也会生出某种“又是这一套”的沮丧。

性与情、男与女、日常与反常、生命与死亡、压抑与释放……再加上村上春树、契诃夫,单看这诸多要素和符号的配置,滨口龙介这次好像确实有偷懒做了一道填空题之嫌。但真的如此吗?

说回那辆车。原著小说当中的萨博通体黄色,而且因为事故的原因刚刚经历过维修,除了可以敞篷这个优点之外,最多算是“虽然老旧,但是性能还算不错”。

事实上,当男主角家福坐车行驶在路上的时候,会觉得跟旁边重型拖车巨大的轮子相比,这辆小车像海中一艘寒酸的小艇。与电影中那一抹鲜艳到近乎不祥的红色相比,小说中的车无疑要黯淡得多。

小说是小说,电影是电影,这原本无需强调。理解由小说而衍生出的电影文本也无需过分参照其文学前身。但就《驾驶我的车》而言,或许有必要记住:所谓“我的车”,是滨口龙介的萨博,而非村上春树的萨博。两辆萨博的对照,映射出电影文本独特的丰满。戛纳之所以把“最佳编剧”颁给滨口,恰恰是肯定其在文本二次生产中所取得的成绩。

恐怕,即使是铁杆粉丝也应该承认,《驾驶我的车》原著小说在村上的创作序列当中实在不算是佳品。

鳏夫家福如村上所擅长塑造的中年寥落男性一样,过着不疼不痒的丧偶生活。妻子生前的不忠之举如鲠在喉,但他既没有途径,也没有气魄去面对这一伤痕。

与电影中克制、忧郁的主角相比,小说里的家福甚至有些猥琐。

他在开篇就对女性驾车技术展开一番毫无根据的“直男癌”式的论断,第一次与渡利美咲(另译作渡里美咲)见面时就注意到“胸部相当丰硕”。他把妻子出轨的对象之一高槻约出来喝酒,半是想理解自己对亡妻认识当中的“盲点”,半是想找机会搜刮一些黑材料报复对方。

至于每次跟高槻握手之后都会想象那是一只抚摸过妻子裸身的手则更是让人尴尬。这篇中文版长度不足三十页的小说急促而逼仄,萨博、渡利、高槻,都是为了让家福实现心里疗愈的工具。

与电影中从头至尾都相对克制而独立的渡利相比,小说中的渡利更像是另外一种语义层面上的投怀送抱。结尾处,她把家福亡妻的婚外性生活和自己父亲的抛妻弃子打包解释为含混而又带有本质主义色彩的“病”。这个无效但又颇具宽慰感的说辞似乎让家福很满意,他再一次沉沉地睡了个好觉。

请不要误会,这里并没有一拉一踩地假借对电影的讨论声讨村上春树的文字原创。我想强调的是,在隶属于“没有女人的男人们”这个系列的原著小说当中,作者所塑造的家福更像是一个从日常生活中飘荡出来的梦游者,他的独白和自省,都由他人的语言触发,好像既无需与过往的生命史白刃相见,也不会真正成为塑造未来的生活动力。

说白了,“我的车”是一个移动的梦境,渡利良好的驾驶技术和恰如其分的开导是助眠的白噪音。村上太擅长于塑造此类人物,在短篇的尺度上,这甚至可以说是一种高明的手法。无需太多的紧张关系,也不要繁复的线索,重要的是家福要睡个好觉,排戏太累了。

02.

滨口龙介的萨博

在小说和电影之间所形成的文本对照,恰好可以显示滨口龙介拓展电影空间的策略。

与小说那种后现代式的白日呓语不同,电影不但线索更为复杂,而且借由对人物生命状态的填充,让整个故事的驱动力骤然强悍。

于是,渡利不再只是一个一边打零工一边负责拯救中年大叔心理危机的女性附庸,家福也不再有余裕在副驾驶上尽情打瞌睡,连只喝酒不吃菜的酗酒者高槻也莫名被分到一碗牢饭。所有人在亡妻小音之死的漫长阴影中终于被逼进各自命运的角落。

比如说《万尼亚舅舅》。契诃夫的四幕短剧在小说中是一闪而过的道具,一则显示家福的职业身份,二则是渡利借以“套近乎”的话题中介。在电影当中,滨口不但极大地拉长了戏剧本身所覆盖的篇幅,更让戏中戏成为故事演进的基本框架。

家福在车里与妻子独处的空间,因为“伊凡·彼得洛维奇”和“索尼娅”的在场而意味深长。契诃夫在剧中描绘了一组失败男人的群像,他们或是落魄犬儒,或是空虚自大,到头来都还是要靠女人的承担才能活下去。一家三代在一天之内图穷匕见,过往的、爱欲的、意义的问题次第爆发。

“家福-万尼亚”所形成的双重影像,既让男主角的逃避和压抑落实为具体的情节,也昭示出走向解脱的潜在路径。

台下、车内的家福一板一眼地背词入戏,但实际上始终回避面对夫妻生活中真正的创伤;台上、剧中的家福最终在一连串的变故和冲击之后和自己灵魂中的万尼亚实现了和解。在这个和解的通途当中,渡利是重要的,高槻也是重要的,但他们的重要并不表现为对主角单纯的屈就服侍。

细想起来,电影《驾驶我的车》里至少内嵌了三出同时上演、彼此生成的戏剧。除了《万尼亚舅舅》以及家福夫妻之间的种种假戏真做之外,还有妻子向两个不同的男人所口述的充满阴鸷哥特气息的假想之戏。

在高槻听到的版本当中,行凶的女孩最终走向监控摄像头,一遍一遍地复述“人是我杀的”。在这场同样偶发于车厢内密闭空间的遭遇当中,家福无处可逃地撞上了妻子的谎言。这个谎言的冲击力甚至要强于性事上的外遇。“人是我杀的”,“人是我杀的”……,妻子留给高槻的这一行谶语中透露出无所畏惧的决绝。

如果说在此之前,通过交代幼子夭亡的细节,观众有可能会不自觉地认定小音在丧亲之痛的影响下转而纵欲。那么这一版本的剧本则彻底瓦解了这种男性中心主义的猜测。

在滨口龙介的镜头中,萨博轿车不再是一个大号的睡袋。它曾经是家福借以逃避生活逼问的一个虚拟的恋物空间,环境整洁、性能良好、操控自如,甚至没有烟味。也正因为如此,在目睹了妻子在沙发上与高槻颠倒云雨之后,也只有车是唯一的逃生通道。

因为眼疾而不得不交出的驾驶权,既是躯体意义上的停滞,也是梦境大厦将倾的起点。还是那句话,电影中的红色萨博像是充满反讽的诅咒,渡利和高槻,这两个侵入车体内部的外来人,最终撕碎了家福幻想中的岁月静好。

03.

“驾驶我的车”

与小说相比,滨口龙介的文本再创作强化甚至改写了“车”的象征意义。

所谓“驾驶”,不仅仅是寻找一个换挡平稳、侧方停车熟练的代驾司机,而是将自己生命的一部分决定权交付出去,任其驶向更不确定的无何有乡。

电影中的妻子死于突发心疾,殒命当日正是夫妻二人约好要回家“谈谈”的最终摊牌。家福驱车在街上游荡,最终耽误了与妻子的见面,也间接地造成了妻子的死亡。与小说中的癌症相比,电影里的死亡更猝不及防,所遗留的对话和交往空间更狭窄,死亡的阴影也因此而更为浓郁且难以化解。

村上春树擅长描写死亡,但仅就《驾驶我的车》而言,他反倒在“死”这个问题上过于潦草。

不但妻子的死如此,渡利母亲的死亦如此。以至于如果吹毛求疵的话,我们完全有理由怀疑:一个陪伴自己妻子缓慢走向死亡但却始终未能开口畅谈心中郁结的男人,凭什么仅靠他人的酒后之言和一个乡下小姑娘的平稳驾驶就能心安理得地睡个好觉?

电影《驾驶我的车》唯一的“俗套”就在于滨口龙介不会满足主角以一种后现代的态度沉沉睡去。他要叫醒他,逼他直面自己的逃避和懦弱,叫醒的方法则是重新回到死亡的现场。

所以,渡利母亲的死,以及幼年时母亲身上诡异的双重人格就成为整个文本机关能够运作的机括。

与家福一样,面无表情,人狠话不多的渡利内心也潜藏着一个巨大的遗憾。这个遗憾同样与死亡相关:当灾难发生时,她一人逃生,未对废墟中的母亲施以援手。或者说,她虽未主动终结母亲的性命,但却任由母亲在孤立无援中命赴黄泉。

同样是死者生前某些行径的“受害者”,同样对死者的殒命负有间接责任,电影中的家福和渡利构成了更为均衡的对偶关系,谁也不依附于谁,但却都在对方的眼中看到了自己的倒影。

本片的高潮无疑是家福和渡利手捧鲜花站立于渡利之母死亡的现场。这是一场让人战战兢兢的戏。他们心结渐开,他们彼此安慰,他们紧密依偎,凡此种种,稍不留神往前半步就是俗套,就破坏了整部戏小心谨慎的平衡感。所幸,只是大雪无痕,白茫茫一片真干净,人间有真情。

评论界对滨口龙介最大的批评是说他匠气十足。但就上述这场戏而言,很难再想出既能满足作品情感结构需要同时又不脱线、不落俗的处理方案。

没错,能够进入电影史的导演都不是靠这样过于心机的文本嵌套游戏,但拍电影的首要目的不应该是“进入电影史”或者“改变人们对于电影的看法”。《驾驶我的车》像是技法高超的杂耍,它没有在伦理、美学或视听语言上衔枚急进,但也不是陈陈相因新瓶装旧酒。大胆推进、小心取舍,如果这样的风格就是所谓的“匠人”,那至少也是一个值得尊敬的、高明的匠人。

《驾驶我的车》从根底上说讲了一个“向死而生”的故事,最终的落脚也只是“活着的人要好好活着”。但这个结论是通过对“爱”的变奏来完成的。

滨口龙介曾经就读于东京大学文学部,或许他对弗洛伊德的理论并不陌生。就某种程度而言,无论是欲望还是情感所驱动的“爱”,都和死亡具有同质性。

“爱”是暴力的,是在一个与我们相同的、充满残缺的“爱人”身上,发掘接纳、容忍甚至献身的可能性。家福在雪中含泪独白,是一种爱的激进宣誓:我爱你,所以我想让你活过来,我们吵一架,我们彼此咒骂,我们互相宣泄,我们离婚。

在想象中穿越阴阳两隔的重逢当中,家福终于不再回避,既不回避婚姻中的耻辱,也不回避远远超越婚姻制度之上的、近乎无理的“爱”。承认爱,在这里意味着杀死夫妻关系,进而间接地杀死自己“丈夫/男人”的身份。这一切都令人痛苦,但这一切却都又无法回避。

在高槻杀人事件之后驱车北海道的疯狂之举,于家福而言是命运冲击之下的逃逸,但却促成了渡利重返妈妈的死亡现场,启动意料之外的忏悔和救赎。

相应的,在目睹渡利与想象中的母亲和解的瞬间,家福也终于卸下了宿命般的舞台假面,胡子拉碴、一脸憔悴地借别人的鲜花向亡妻做最终的告白。

“驾驶我的车”,是家福罕见地将生活运动的决定权完全交付陌生人之手,但却无意间促成了两个情感负债者理清了历史账目。在无数次平稳驾驶之后,夕阳之下,雪地里的萨博轿车终于褪去了刺眼的红光,显得陈旧、疲倦但安详。

04.

向死而生

我们当然可以说滨口龙介对村上小说中后现代呓语的改写,尤其是最终稍显圆满的大结局,多少有些一厢情愿。这个“向死而生”的中心思想似乎也让家福这样的中年颓丧男在经历了诸多不顺之后还是得了便宜卖乖。但在“爱”与“死”的辩证法上,滨口的处理虽无新意但却不失精彩。

从字面意义而言,电影中的“爱”就是对妻子或母亲的爱,“死”就是两条具体生命的消失。但正如《万尼亚舅舅》这个“背景音乐”所提示的那样,“爱”首先关乎自我存在于世界上的勇气,不是欲望的充分享受,而是对爱之对象近乎蛮横地接纳,甚至不惜为此杀死自己的一个部分。

妻子生前断言自己前世是一条七鳃鳗,一种象征着“长了牙齿的阴道”的冷峻生物。在渡利的提示之下,家福最终明白肉体上不断向外攀缘的欲望和某种恒定的爱情之间并无矛盾。

无论是妻子小音还是渡利之母,她们都在各自的社会角色上劣迹斑斑。但所谓“爱”,恰恰就是对这种不完满的接纳,甚至更进一步说,以他人之不完满照见自我身上的块状裂片。所谓和解,就是大家在爱和死的启示下承认,彼此都是世间可怜人。

更进一步说,滨口所冀望呈现的“死”,也不是单纯指代生命的终结。小说中家福就曾在推杯换盏之间向高槻承认,自己在妻子活着的时候已然“一点一点失去了她”。

所谓“死”,就是与“生”紧密缠绕的否定性力量,是我们早已打磨定型的种种说辞、看法、意见的表面所不易觉察的裂纹。“向死而生”不是天天惴惴不安地担心有机体死亡的降临,而是不去回避那些否定和阻力。

无论是家福所极力营造的整洁有序还是渡利刻意维持的冷淡漠然,都不如他们所想象的那样牢靠。交出车钥匙,握紧方向盘,我的妻子,你的妈妈……“向死而生”就是把自己交出去,就是我跟你上路。

有评论认为,滨口龙介试图为长期经受精神疲敝的日本开一剂温柔的良方。我倒是觉得,对于曾经对“死”忌讳、对“爱”羞涩的中国观众而言,《驾驶我的车》可能有另外一重提示。

或许,我们的幸运是生活在一个对未来和希望仍有期盼的社会,但或许有的时候,我们对存在本身太过于确信、太过于肯定。我们太过轻易地接受类似余华所说“活着本身就是意义”这样的结论,对那些存留于生命过往深处的创伤现场百般回避。

我们的萨博轿车还很新,红得鲜艳,亮得耀眼。但是偶尔,我们也应该把钥匙交出去,“我的车,你来开吧。”

撰文:袁长庚

1、本站发布的内容部分购买于网络,仅供读者学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理。

2、本站一切资源不代表本站立场,不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

3、本站仅分享资源,以极低的价格降低大家被割韭菜的损失。本站无法保证资源质量,所以介意的小伙伴请勿下单!

4、资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系站长第一时间更新。