作者简介

凯丽比努尔·色提尼亚孜,维吾尔族,新疆吐鲁番人,陕西师范大学文学院中国现当代文学专业2014级在读博士研究生。已发表《浅谈小说“忘事”的成功因素》、《论克里木江·阿不都热依木的文学批评研究》等多篇汉语和维语论文。目前主要研究维吾尔现当代文学。

李继凯(1957- ),男,陕西师范大学教授,博士生导师,主要从事中国现当代文学研究。

论鲁迅与吾守尔的短篇小说讽刺艺术

——兼谈现代文人的“西游”及新疆作家对鲁迅的接受

凯丽比努尔·色提尼亚孜 李继凯

一、从现代文人的“西游”谈起

自五四以来,在世界范围出现“西学东渐”的同时,中国境内出现的“东学西渐”现象包括现代文人的“西游”以及“走丝路”“走西口”也很值得我们关注。比如作为新文化、新文学运动最有影响力的刊物《新青年》在中国西部也逐渐产生了重要的影响。[①]而茅盾、张仲实等人不仅到过新疆、兰州、西安和延安等地,还在实地参加工作的同时依然写作不辍、多有建树。其后被贬谪边疆的后来人王蒙,则有赖于长居新疆的人生体验,成就了他那不同凡响的《这边风景》。这种“人地关联”的“实至”史实固然引人注目,而“人人关联”的“神至”或“神交”现象也很值得关注和研究。比如鲁迅生前虽然没有到过延安,但“鲁迅”在延安依然有巨大影响;鲁迅更没有到过新疆,却也以“鲁迅文化”的巨大魅力对新疆文坛包括维族文学产生了深刻影响。鲁迅的“西游”是文学传播、精神影响意义上的文化现象,由此可见,中国现当代文学的“血脉”在跨族、跨地传播意义上讲也是绵延的、相通的。

事实上,鲁迅作品从上世纪30年代起就开始在新疆传播,传播主要有两种渠道:“一是20世纪30年代中国汉族知识分子的传播,这是主要的也是影响较为深远传播途径;另一个是20世纪初以来前苏联时期对鲁迅作品的翻译介绍及其研究对当时留学苏联的维吾尔族知识分子的影响,他们将这种影响带回新疆,扩大了新疆的各民族知识分子对鲁迅的了解和认识。”[②]进而逐渐形成了这样的共识:“维吾尔族现当代文学的形成,深受鲁迅作品及其精神的影响。”[③]笔者近期通过维吾尔族作家的自传、采访、回忆录等,了解到以下重要的维吾尔族作家都明确表示受到过鲁迅的引领和影响:阿不都哈力克·维吾尔、黎·穆塔里甫、阿不都热依木·吾提库尔、艾里坎木·艾合坦木、克尤木·吐尔地、祖农·哈迪尔、买买提明·吾守尔(以下略称“吾守尔”)等。尽管这些作家的生活经历、创作历程不尽相同,但他们却在不同场合或文本中异口同声地感念着同一位文学导师——鲁迅。

鲁迅对维吾尔族作家的影响是持续的,甚至到了共和国建立之后,伴随着鲁迅作品的西游、西传,这种影响还在增大。比如当代维吾尔族著名小说家吾守尔,就对鲁迅作品有了越来越多的接触和接受。他在接受笔者采访时就曾亲口说受到了鲁迅多方面的影响。其实此前在他接受学者张春梅的采访时就说过:除了外国文学对他的影响比较大,“国内的作家鲁迅的杂文对我的影响也比较大。”他还强调说:“我对鲁迅先生怀着敬仰之情。当初对鲁迅作品理解的不太深,后来反复的阅读并思考后,有深刻的认识。更令我感触的是鲁迅杂文的语言风格,因翻译的不太好,我用被翻译的维文版和原版比读,鲁迅杂文的语言风格是幽默、尖利、锋锐,他极重视运用各种表现手法并达到炉火纯青,生动泼辣的境界。”[④]他从中学时代就开始接触鲁迅的作品。当时市面上只有少部分苏文版的鲁迅小说,但由于书本欠缺,所以很难找到。出于对知识的渴望,当他在老师那里看到维文版的鲁迅作品时,便请求老师借自己读一读,老师看到自己的学生如此爱学习,便欣然同意了。于是他夜以继日,挑灯夜读,并把原本破旧的书看作宝贝一样包上了崭新的封面。由此更加增强了对鲁迅、对写作的浓厚兴趣,并在中学时就已创作了《我的母亲》。该作还在语文老师黎提铺的帮助下,正式发表于《新疆日报》,这给他以很大的鼓励,遂决定要走文学创作的道路。后来,他考上了新疆大学人文系维吾尔文学专业,也便更有机会阅读到众多被翻译成维吾尔文的鲁迅作品,如《祝福》、《阿Q正传》、《狂人日记》、《故乡》、《药》,等等。他在大学的时候经常和大家交流阅读鲁迅作品尤其是小说的感想,他不仅认真阅读、做笔记,而且还细心总结、归纳出了鲁迅的经典语录。在教室里,他也经常和同学们对鲁迅作品怎么塑造人物形象、怎么批判社会弊端等问题展开热烈的讨论,有时候还辩论得热火朝天、不亦乐乎,由此也增进了他对鲁迅及其作品的认识。

吾守尔广泛而深入地阅读了鲁迅的作品,由此也便受到了潜移默化的影响。在他的创作过程中,业已呈现出相似的文学形象和手法等因素,如“买买提明·吾守尔的作品《疯子》和鲁迅的作品《狂人日记》有明显的相通之处。”[⑤]除此之外,吾守尔主要借鉴鲁迅作品中的文体结构、创作技巧、人物形象、讽刺艺术手法等方面,积极地吸取其精华,并结合维吾尔传统文学创作方法,创作出了一系列优秀的作品。尤其在讽刺艺术方面,吾守尔自觉地接受鲁迅的影响,具体而微地实践着、探索着,在他特别擅长的短篇小说领域,创作了许多带有“鲁迅风”的小说。

二、鲁迅短篇小说讽刺艺术对吾守尔的影响

无论如何理解,经得住历史考验的讽刺艺术也都需要生活的“真实”作为必要的内在的支撑。鲁迅在自己的文章《论讽刺》、《什么是讽刺》中就反复强调过讽刺的生命是“真实”,所以鲁迅的描写对象往往取材于真实的现实社会,但是在具体的描写或修辞中,则可以进行艺术夸张或变形,以求得精妙的讽刺效果,给读者留下深刻的印象和思考的空间。如《阿Q正传》中的主人公阿Q是未庄村的小人物、《祝福》中的祥林嫂是封建大家庭的女佣、《孔乙己》中的孔乙己是旧式的沦落的迂腐知识分子等,都有其生活根基甚至都有人物原型。这些作品中的人和事都很普通,但是鲁迅却能从“日常生活”中见出种种国民劣根性以及社会文化存在的诸多弊端,并以冷峻而又锋利的笔调勾勒出精神蒙昧、生活荒诞的现实真相。而这种旨在揭示现实真相的书写,在鲁迅笔下,常常将精妙的“话语修辞”方式与多重的“讽刺批判”内涵紧密结合起来,“不仅充分显示了文学话语修辞与其他领域话语修辞的区别性及特殊性,而且个性鲜明、新意叠出,具有非凡的艺术的创造性,充分显示了鲁迅杰出的诗性智慧,具有丰富的意味与可资分析的内容。”[⑥]而这样的小说修辞效果,显然也引起了吾守尔浓厚的兴趣。

吾守尔所处的时代较鲁迅明显不同,但新的社会发展过程中仍然会存在各种弊端,如拜物主义导致的道德沉沦、人的异化、生态危机等,吾守尔直面这些生活中的各种相关现象并给予了“鲁迅式”的讽刺和批判。正如有的学者指出的那样:“买买提明·吾守尔作为作家身份对自己所处的社会做了勇敢的揭露。他以讽刺小说为武器,对社会产生的不良现象进行了抨击。”[⑦]为了真切地描写和揭示生活存在的问题,真正做到“讽刺入骨”和“批判到位”,吾守尔常常要花大量的时间去观察,而经过长期这样的锻炼,就可以从日常生活及普通人物发现别人以前没有发现或者忽视的事物。比如他的短篇小说《猪的节日》、《镶金牙的狗》、《芦花公鸡》、《胡须的风波》、《疯子》、《燃烧的河流》等,即使仅从题目上来看也可以看出其讽刺的取向:吾守尔笔下确实经常出现司空见惯、见怪不怪的日常生活琐事,常常借用鸡、猪、狗、疯子、精神病人、小人物、小风波及怪现象的书写,将小说的讽刺意向显露出来,意在更好地揭露社会中存在的不良行为和现象。

吾守尔

鲁迅与吾守尔的讽刺都以揭示生活的“真相”为目的,从而彰显出“真实的讽刺”所具有的力度。而他们笔下的“悲喜的讽刺”,则更能体现“悲喜感交加的讽刺”亦即“悲喜剧交织的讽刺”所具有的独特艺术效果。鲁迅的讽刺艺术可谓充分体现了悲剧与喜剧精神的渗透与融合,常常通过内在的喜剧性深刻体现了悲剧性,或在悲剧的内容里面渗入喜剧性因素。从他的《呐喊》、《彷徨》到《故事新编》,或哀其不幸,或怒其不争,或望史兴叹,可谓“笔端常带感情”,笔端也常带讽刺。对此学术界所论很多,于此不赘。而在吾守尔笔下,对此也有积极的回应。在他的小说作品中,喜剧色彩的情节往往笼罩着悲剧的氛围,强化了其喜剧情节的荒唐可笑。他善于以喜剧笔法揭露与批判现实生活中的荒谬现象。如他的短篇小说《镶金牙的狗》、《疯子》、《猪之节日》、《胡须风波》、《芦花公鸡》等作品都属于这一类,常将喜剧和悲剧很巧妙地融合起来。其诙谐的语调、轻松幽默的氛围里,又满深含着各种意犹未尽的悲哀。比如《镶金牙的狗》,便是典型的喜悲剧结合的作品。作品中的“‘白脚掌’是悲剧性、拟人化的人物,作者运用极端夸张的手法使它有了人的属性和性格。”[⑧]“白脚掌”原来是一条看家的狗,吾斯曼江夫妻把它带到国外去,在国外它变得非常有礼貌,有一次它在主人的朋友家里亲自去开门,跟客人握手见面,更搞笑的是喝醉后邀请一位女士跳舞,回来时夫妻俩给它镶上了金牙,“白脚掌”自从在国外镶了金牙回来以后就变得更加反常,成为了“形狗性人”的一种怪物。

每天蹲在家门口向路过的人露出金牙笑着,这些细节让读者捧腹大笑,遂加强了作品的喜剧性表达。后因妻子患病住院,主人便把喜爱的狗送给大夫以求照顾,而大夫却杀掉狗并把狗嘴里的金牙取下安在自己和老婆的嘴里,从此夫妻便失去了人的本性,变的就像狗一样。而名为“白脚掌”的狗尸体却被抛在浓血污物之中,在它乌亮的皮毛上有许多肮脏的苍蝇嗡嗡地飞来飞去。至此,读者又会转而同情这只狗了。再如作品中的“我”在国外遇到的怪事情是见面时可以长时间亲吻和拥抱:“……见到熟人大老远就张开双臂迎上去,也不管是男是女,毫无顾忌地抱着搂着,然后把他所有的亲戚和熟人以及他们的妻子儿女一个不漏地亲吻一遍。但有一点却不像话,就是他们也把我妻子亲吻得令人难以招架。‘可恨!出国可不该带上妻子’我想。有什么法子呢?他们却认为这种隆重的见面礼是极为文明的。”[⑨]作家通过描绘“我”一家人的国外的故事,“白脚掌”镶了金牙之后的人-狗角色互换,巧妙地融拟人和讽刺于一炉,意在暗讽某些人的盲目崇洋媚外以及被物化后的金钱崇拜,于荒诞笔墨之中显示了相当强烈的批判意识。

鲁迅的“悲喜剧观”即认为“悲剧是将有价值的东西毁灭给人看,喜剧是将无价值的东西撕破给人看”[⑩],堪称“名论”,且传播极广,吾守尔对此也是心领神会。他笔下的“白脚掌”与鲁迅的“孔乙己”及“阿Q”等人物相似,都在同一个人物身上既存在喜剧性又存在悲剧性。在喜剧的活动场景中,悲剧在蔓延着,喜剧加强着悲剧,最终悲喜相生,引发读者对人物悲剧命运的深切同情和深沉思索,从而达致更高的艺术境界,获得最佳讽刺效果。而为了提升“真实的讽刺”和“悲喜的讽刺”艺术效果,无论是鲁迅还是吾守尔都经常采取了夸张修辞。鲁迅在《故事新编》中的夸张可谓比比皆是,从开篇《补天》到终篇《起死》,奇特乃至荒诞的夸张修辞贯穿其间并常能给人留下深刻的印象。吾守尔在他的创作中也很擅长运用夸张手法来取得讽刺效果。如《镶金牙的狗》和《猪的节日》等小说,都出色地显示了作者非凡的想象力。《镶金牙的狗》中的“白脚掌”就是作家用极端夸张的方式塑造了拟人化的动物。“白脚掌”在金钱面前失去自己的本性,甚至超出一般人,这正是拟人中的夸张。值得一提的是吾守尔喜欢把讽刺人物漫画化,把人物的肖像、动作、语言等漫画化,突出某一方面的特征,形成讽刺,造成独特的喜剧效果。如:“我们只好把它关在院子里,可它常常踹上房顶,用尾巴撒好浮土,坐下来从牙缝里挤出盐水,呲牙咧嘴地望着大街上的行人。”[11]“白脚掌”镶金牙之后的变化,为炫耀嘴里的金牙在房顶上望着行人呲牙咧嘴。这种极端夸张的艺术手法在作品中被大量采用,加强了喜剧性,给读者留下深刻的印象。而在借鉴鲁迅《狂人日记》后创作的小说《疯子》中,吾守尔也通过“疯子”疯狂贩卖国外的西装,且用西装把自己打扮得稀奇古怪的夸张描写,讽刺了那些嫌弃自己民族服饰、一味全盘接受并崇拜外来文化的人们。

吾守尔(左一)骑马考察

三、在借鉴鲁迅的同时寻求讽刺艺术的创新

人们习惯于从作家作品的“相似”处发现“影响”的作用,其实,后来的作家在借鉴前辈作家作品的时候,出于“影响的焦虑”等原因,也会有意识地积极寻求“与此不同”的别样笔触。显然,吾守尔在借鉴鲁迅小说讽刺艺术的同时,便致力于寻求小说讽刺艺术的创新。此外,还由于吾守尔与鲁迅所处的时代和社会是不同的,地域文化也明显不同,这便直接影响到他们对讽刺手法的具体运用,于是会使他们的小说讽刺艺术存在着诸多不同之处。这里且通过平行比较,略陈三点如下:

其一,吾守尔的讽刺手法多是漫画式的,而鲁迅则多是白描式的。首先看吾守尔的名作《镶金牙的狗》。作者擅长于用漫画式的讽刺手法来塑造“白脚掌”这一形象: 国外奢侈而豪华的生活把“白脚掌”变得完全失常,某日每来一位客人,“白脚掌”都热情地去开门,并给每位来宾留下了深刻的印象;有个酒鬼突发奇想,提议给这狗也灌一两杯酒开开心,这“白脚掌”喝了就亢奋起来,扭扭捏捏地走到女士们跟前,屈膝弯腿地邀请一位年轻女士跳舞,在场者都被“白脚掌”逗得笑弯了腰;更可笑的的是他见了穿戴阔气的客人就摇着尾巴撒欢,见到穿戴寒酸的人来时则拉下狗脸……。吾守尔通过这一幅幅漫画式的描写,意在“讽刺现实社会中的利欲熏心、贪得无厌的拜金狂、医生缺乏医德、唯利是图,对现实生活中的丑陋现象给予了鞭挞。”[12]再如《猪的节日》,作者同样用他那漫画式的笔调,勾勒出了猪的“豪华生活”:“它们在阳光下晒太阳的姿势则更像那些吃的大腹便便地在沙发上打盹的人的慵懒相……你还能看见一些母猪模仿卖弄风骚的轻佻女人搔头弄姿的模样和如同举止轻浮的花花公子的跟随其后蹭来蹭去大献殷勤不离左右的场面……”[13]这幅漫画深刻揭露了社会的物质发展所带来的一些社会问题,讽刺了现实社会中存在的“懒猪”似的人们及其不健康、不文明的生活方式。吾守尔漫画式的讽刺手法散见于他的短篇小说之中,使作品在奇特的虚构中又现出生活的真实,在体现了“社会批评”意向的同时,还能够给读者留有无限的想象空间,使作品具有了较高的审美品位。

而鲁迅的精于“白描”,学术界早有公论,若非文学大家,轻易不敢采取这样简易而又尽显功力的描写手法。他被称为“中国现代小说之父”,其实更准确的说法也许是“中国现代短篇小说之父”,因为他极其擅长用精短的篇幅、精炼的语词和精准的白描来进行小说创作,用今日文体标准来看,鲁迅没有长篇小说是确定的,曾长期被视为其唯一中篇小说的《阿Q正传》也比较短,是“短”中篇或“长”短篇。鲁迅的这种追求“精短”小说艺术的行为,其成功的诀窍就在于能够驾驭和善用“白描”。比较而言,吾守尔则算是崇尚多体皆能的小说家,但在白描手法的运用方面,确实还有必要潜心研究一下鲁迅的小说,从而使自己的小说更加精炼,也更加具有持久的艺术张力。

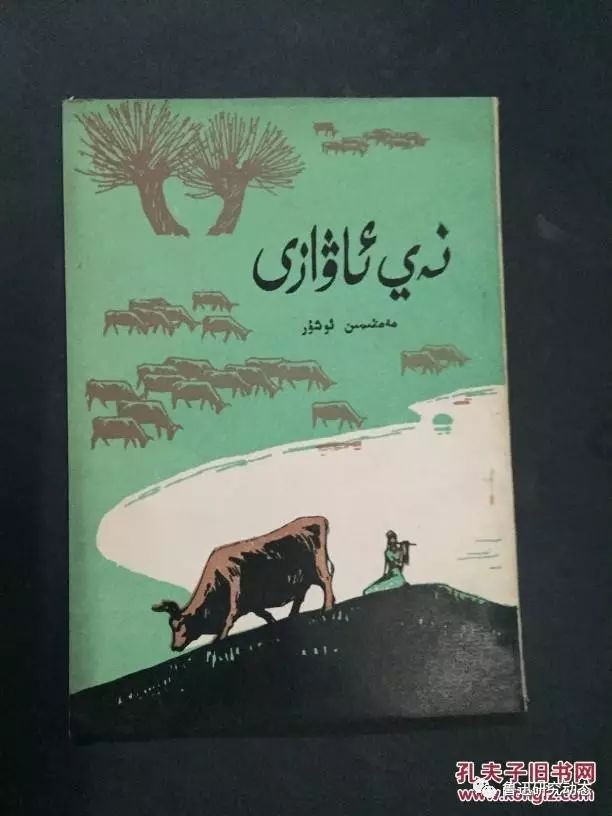

吾守尔小说集封面

其二,吾守尔的讽刺笔调轻松愉快,而鲁迅的讽刺笔调沉郁深刻。这是我们在读吾守尔和鲁迅的小说时又一个突出的感受。尽管吾守尔的作品也在揭露社会的庸俗和黑暗面,但他勾勒出的画面总会让人发笑。就拿《芦花公鸡》来说,作者成功地重构了民间故事原型:“我”有一只很能下蛋的芦花母鸡,可是这只鸡突然变成了善于斗仗的公鸡,芦花公鸡因在斗鸡场里打败了所有公鸡占了上风,价格便不断攀升。正当“我”打算把这只公鸡高价卖给别人时,公鸡却被暴发户沙比尔江偷走了。沙比尔江把公鸡当做赚钱的工具,每天带它到斗鸡场逼迫斗仗,当公鸡再也斗不动的时候,沙比尔江残忍地杀死了它,这时公鸡又忽然变成了母鸡。沙尔比江贪吃了芦花鸡肚子里的蛋后,遂变成了丑陋无比的女人。在表面上看,这是作家借鉴民间故事新编出来的荒诞小说,于轻松快乐的笔调中也对贪欲小人进行了调侃和讽刺。《胡须的风波》也讲述了一个十分离奇而又可笑的故事。由于一个在大白天持几十把刀“行凶”的“罪犯”留着胡须,因此镇里有胡子的男性人人自危,想刮掉胡子避嫌,没想到弄巧成拙,“我”反而嫌疑更大。于是镇长让“我”解释写“胡子的历史”。人们更加惶惶不可终日。最后事件却真相大白: 原来,那个留有胡子的人是羊场的结巴工人,上街去为了磨刀,在公共汽车上扒手偷了他的钱,他口齿不清,情急之中,掏出了要磨的刀子,意思是他没有钱去磨刀了。

这时,本不长胡子的镇长怕被上级领导误解为讨厌留胡子的人,便把从文工团找来的假胡子沾上了。作家集中笔墨描写了镇长满脑子被恐惧所笼罩造成的焦虑、怀疑,患上了“超敏感症”[14],令人啼笑皆非,但也带上了某种“维稳”寓言的意味,荒诞不经的背后,显示了某些人为的恐怖与荒谬。也正如有的学者指出的那样:“读买买提明·吾守尔的小说无不感到轻松愉快,虽然他是在揭露或抨击维吾尔族生活中的不良弊病,但它又不是简单的只招人笑,而在笑后还让人深思。”[15]而读鲁迅的小说,“则感觉到他的作品中弥漫着隐藏在表面的平静和滑稽之下的沉郁和深刻的讽刺力量。”[16]比如鲁迅的《药》就具有沉郁深刻的讽刺笔调:“老栓也打开灯笼罩,用荷叶重新包了那红色的馒头。小栓也吃完饭,他的母亲慌忙说:‘小栓---你坐着,不要到这里来。’一面整顿了灶火,小栓便把一个碧玉的包,一个红红白白的破灯笼,一同塞在灶里;一阵红黑的火焰过去时,店屋里散满了一种奇怪的香味。”[17]虽然人血馒头作为药来治病早已有之,但鲁迅的这种描写不仅仅是讽刺人们对人血馒头的盲目迷信,而且通过民间的“治病叙事”质疑了“革命叙事”所遮蔽的失败失意以及丧魂失魄的历史悲剧。鲁迅小说多属于“复调小说”,其讽刺小说也是如此。

其三,吾守尔的讽刺具有浓厚的幽默色彩,鲁迅的讽刺则更加辛辣冷峻。鲁迅笔下的孔乙己固然也是被讽刺的一个旧式读书人,但比较而言,在鲁迅的讽刺人物系列中,作家对他进行讽刺的同时,却也寄予了更多的同情。而对陈士成的无尽贪婪(《白光》)、四铭的虚伪好色(《肥皂》)、高尔础的流氓凶恶(《高老夫子》),张沛君的伪善自私(《弟兄》),以及“庄子”的出尔反尔(《起死》)等,鲁迅则予以辛辣而又冷峻的讽刺。对此,学术界业已有了非常多的阐释。而对吾守尔的讽刺艺术,学术界关注的很少。这种状况亟待改变。 与鲁迅相比,吾守尔的讽刺具有非常浓厚的幽默色彩。在吾守尔小说集《燃烧的河流》(汉文版)的封面上,著名作家王蒙便给出了这样的评语:“买买提明·吾守尔的小说,扎根于新疆维吾尔人民的生活,生动活泼、幽默风趣、含蓄蕴藉,读之令人发出会心的微笑,若有所悟、若有所思,颇有余味。”之所以能够如此,与吾守尔善于吸取并发扬维吾尔族传统文化中幽默诙谐风格有关。“‘恰克恰克’是维吾尔族民间文学中的一种讽刺口头文学形式,在汉语里译称为‘笑话’”。[18](这里说的“恰克恰克”是“笑话”、“趣闻”的意思。)伊犁恰克恰克带有非常突出的地方色彩。吾守尔是土生土长的伊犁人,“他把伊犁的幽默情怀带入到小说创作,并且成功的描绘出了维吾尔人民的幽默性格,尤其是伊犁人们的幽默性格。”[19]比如《芦花公鸡》中描写白公鸡的国外来历,《有菱角的玻璃杯》中描写吐尔逊山羊的疯狂跳舞,都幽默风趣,诙谐轻松,显示了维族作家的民族审美特征。

通过上述具体的比较分析,我们可以看出,鲁迅与吾守尔短篇小说的讽刺艺术都是以挖掘生活的真实为创作原则的,都注重从现实生活中吸取素材和营养,并由此创化出既真实深刻而又别有意趣的作品。他们都善于巧用讽刺艺术,并通过人物的外表、语言、动作等方面来塑造人物性格,强化了小说讽刺效果。当然,因两位作家又具有不同的个性、经历和文化观,因而,其各自的幽默讽刺艺术又表现出了明显的差异,契合了文学创新的规律。

吾守尔小说集封面

言说鲁迅与吾守尔也有重要的现实意义。当今大势固然需要民族的团结,团结就会更有力量;其实也需要文学、文化的结合,亦即在文学、文化交流方面也需要不同民族文学、文化的结合与创新。鲁迅的“西游”及其文学的传播和影响,便体现了其“影因”力量的强大,也体现了五四新文化、新文学传统的价值和影响。而吾守尔对鲁迅文学的接受以及对其讽刺艺术的借鉴和创新,更是具体而微地证实了这些历史的、文学的现象性存在。同时表明,作为维吾尔族当代杰出作家的吾守尔并非是囿于民族文化固有传统、恪守本民族文学手法的作家,他与“西游”鲁迅的精神结缘以及对鲁迅讽刺艺术的借鉴和创新,确实具有代表性和象征意义,从中可以体现出中国现当代文学的跨民族、跨时空的传播和整合,由此展示的我国文学发展愿景和重绘文学史版图的前景,也是可以期待的。

[①]申朝晖、李继凯:《在中国西部的传播——以川陕为考察中心》,《湘潭大学学报》2006年第2期。

[②]姑丽娜尔·吾甫力:《鲁迅与20世纪维吾尔族知识分子的文化认同》,《中国民族报》2010年2月5日。

[③]马赫木提·翟一丁,刘建义:《鲁迅精神与维吾尔现代文学的影响》,《新疆师范大学学报》1991年第4期。

[④]欧阳可惺,王梅,郑赞:《民族叙述:文化认同、记忆与建构》,暨南大学出版社,2013年版,第259页。

[⑤]沙阿代提古丽·库尔班:《鲁迅对买买提明·吾守尔的影响》,《鲁迅研究月刊》2015第6期。

[⑥]许祖华:《鲁迅小说的两类言语体裁与话语修辞》,《山东师范大学学报》2015年第2期。

[⑦]阿扎提·苏里坦,克里木江·阿不都热依木:《维吾尔当代文学史》,乌鲁木齐:新疆科技卫生出版社,2002 年版,第128页。

[⑧]海丽恰木·买买提:《读“镶金牙的狗”产生的感想》,《塔里木》1996年第6期。

[⑨]买买提明·吾守尔:《镶金牙的狗》,《燃烧的河流》 民族出版社2006年6月。

[⑩]鲁迅:《再论雷峰塔的倒掉》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社2005年版,第202页。

[11]买买提明·吾守尔:《镶金牙的狗》,《燃烧的河流》 民族出版社2006年6月。

[12]伊斯马依力·吐木尔:《浅谈“镶金牙的狗”》,《塔里木》杂志1996年第6期。

[13]买买提明·吾守尔:《猪的节日》,《燃烧的河流--买买提明·吾守尔小说选》,民族出版社2006年6月。

[14]阿布都沙拉木·阿不都许库尔:《谈买买提明·吾守尔小说的叙事方式与人物形象的内心世界》,《塔里木》杂志1998年第3期。

[15]压力坤·肉孜:《短篇小说‘胡须风波’之价值》,《我为什么写评论》,新疆科学技术出版社,2012年出版。

[16]杨毓敏:《契诃夫与鲁迅短篇小说讽刺艺术之比较》,《襄樊学院学报》2003年第3期。

[17]鲁迅:《药》,《呐喊》译林出版社 2013年11月出版。

[18]吐尔逊那依·努尔买买提,苏国晖: 《谈伊犁维吾尔族民间曲艺——恰克恰克的艺术形式》,《新疆社会信息》2008年第5期。

[19]阿孜古丽:《买买提明·吾守尔和他的小说》,《小说评论》2000年12期。

1、本站发布的内容部分购买于网络,仅供读者学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理。

2、本站一切资源不代表本站立场,不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

3、本站仅分享资源,以极低的价格降低大家被割韭菜的损失。本站无法保证资源质量,所以介意的小伙伴请勿下单!

4、资源大多存储在云盘,如发现链接失效,请联系站长第一时间更新。